| ���̷��������ή���ڥåȥܥȥ��̺��ݡ����Σ��ǡ���ä����ɤˤ��������ڥåȥܥȥ�ˡ����ڤ��դ����ƴ��������ޤ����� |

|  |  |

�Ϥ줿���䡡���������ʤɡ���æ����ñ�ˤǤ���褦�ˡ��Ҥä�������褦�ˤ��褦�ȡ��ͤ��ޤ�������

��������å����Υڥåȥܥȥ�Ρ��ڤ��ä������ʬ��ù����ơ��եå����ꡡ����Ƽ���դ��ޤ���

���ڤ������ؤ������䤹���褦�ˤʤ�Ǥ��礦����

|  |  |

��������錄��褦�ˡ�����ޤ���

���η�ϡ�����������ۤ��䤹������Τȡ����η꤫�顡�������Ӥ뤳�Ȥ�Ǥ���褦�ˡ������Ƥ��ޤ���

| �꤬�лϤ�ơ��礭���ʤäƤ��ޤ��� ��������äƤ��ޤ���������Ƥ��졪�ȡ����������Ƥ��ޤ��� �������Ԥä��ʤ��Ǥ����� |

|  |  |

�ڤ��᤹���Ȥǡ���ڤθ���������Ф��ơ��ɤ�ɤ��դäѤ��ˤ餻�ơ���Ĺ�������դ��礤��������������ڱ�ʤ�ǤϤΡ��������ݡ�������ˡ�Ǥ���

����ϡ�����������դäѤ��åȡ�����ڤˤ��ơ��ݥ�ݤǤ��������ޤ���

|  |  |

����ˡ��֤⡡�餭�ޤ�����

�ڤ��ᤵ�줿��ʪ�ϡ������̤ˤ������ơ��դϤ����ʤ��ʤ�ޤ��������齽ʬ�λٱ������뤳�Ȥ��Ǥ���Τǡ��������դ��������褯�ФƤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Τ��ʡ��ȡ��פ��ޤ���

�ڤ��ᤷ�ϡ���ʪ�Ρ��������Ϥ�����Ф���ˡ�ʤΤǤ��͡�

| �إå�����ϡ֥٥륮���μ��ԥ֥�å��뤫��ľ����Υ���죷��km�����֥륰�������Υإå���¼�ˤ���ޤ���1770ǯ�˥ꥨ������ʶ��Υ����롦�ɡ�������֥��å��ˤ�äƷ��Ƥ�줿�������ͼ��Υ��쥬��Ȥʾ�Ǥ��� |

| ���ΤȤ���������ڱࡡ�ϡ�ʿ�¤�����³���Ƥ��ޤ����� �������Τ�������Ƥ��ޤ��������ζ��줬���¤Τ�ΤȤʤ�ޤ����� �ܤ����ˡ��������������������� ���֥�ॷ���� �����Ĥ����ȡ���������������夫�ʤ��Τ��� |

| ����������ޤ������������ꥢ��ڡ��Ǥ� ����������֡� ��̺��ݤǡ���꤯�������äƤ��ޤ������餫�����ʴ����Ǥ��� |

| �������塡�첡���Ρ����������㡼�ɤǤ��� Ĺ���Ρ�ή����ä�����̺��ݤ��ƴ�ǡ������˰�äƤ��ޤ��� �̿����ϡ���������֤Ǥ��� |

| �ե���ͥ롦���ޥͥ����Ȥ�����ڡ��ʤˤ�顡��̯�ʴ����Ǥ��� �ܿ����ʤ��ʤ����ޤ������ޤ��� �������Ϥޤ��ޤ����뤫�ä������Ǥ��������������ˡ��꤬�ФƤ����Τϡ���������äƤ����ΤǤ��礦�������θ������Ͻ�Ĵ�Ǥ��� |

|  |

����ϤǤ����礭���ʤäơ��������뤸��ޤ��դäѤϡ����٤Ƥ��ޤ��ޤ���

|  |

�դäѤμ��Ϥϡ����礰�餤�ϻĤ��ơ����Ϥ����ʤ��褦�ˤ��ޤ������������㡼�ɤΤ褦�ʷ�����ڤϡ��դäѤ������ĺΤäƤ�������ˡ�ˤϡ����äƤĤ�����ڤǤ���

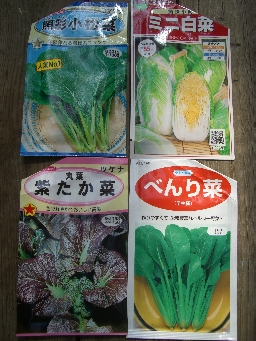

| 9��18���Ρ����̷��������ή���ڥåȥܥȥ��̺��ݤ�ͽ���¸� ���顡���̤ˡ��ɤΤ褦�˼���դ��뤫�ͤ��Ƥ��ޤ����� ���ִ�ñ�ǡ��¤�����ơ����ƥʥ�ڤʡ��ʤɡ���Τ������Ȥ�ͤ��Ƥ��ޤ�����������δֻ��ڤ깩����;�ä�����������ܤ��դ��ޤ����� ��������������ѡ��ɤ��顡�����Ѥˤʤ�褦�ˡ��¤�Ȥ�Ĥ�������ˡ��֤鲼���뤳�Ȥˤ��ޤ����� |

|  |  |

��Ĥ��ƴ�Ǥ����ƤƤ���Τǡ�����Ӥ��麬�����Ӥơ����ߤ��ˤ���ߤ��äƤ��ޤ���

���μ̿��ϡ��礭�ʺ������٤Υ֥ɥ��Υߥ���������˿������ơʱ�ü�Υߥ������ˡ�������2���ܤκ������ӤƤ��ޤ��ˤ��Ƥޤ����������줿�֥ɥ��ϡ��Ϥ�Ƥ��ޤ��ޤ�����

��ʪ�ϡ�������Ʈ�äƤ���褦�Ǥ�������ΰ㤦��ʪ���Ĥ��ƴ�ǰ�Ƥ�Τϡ��ɤä����������ˤʤ뤳�Ȥ�ͤ��Ƥ����ʤ��Ȥ����ʤ��褦�Ǥ���

|  |  |

���ϡ��ڥåȥܥȥ�ˤ������꤫��ФƤϤ����ΤΡ�¾�˿����Ϥ���ޤ����ߤ����ޤ괳�Ĥ��ʤ��ǡ�������줿ʬ���ɤ����Ӥ뤳�Ȥ��Ǥ����Τ��⤷��ޤ���

��ǯ�����������Ӥ����塼�ȤΤ��������ֺ����˶ᤤ�����ֿ��Ӥ���ΤĤ������Ȥλޤ��ڤ���Ȥ��ޤ�������ǯ�����λޤ��顡�������꤬�ФƤ���Ϥ��Ǥ���

��ǯ1ǯ�η�̡�����̺��ݤǡ��֥ɥ��ϰ�ġ��ڥåȥܥȥ�Ǻ����ȥ����뤷�����������餷����Ʊ��Τ�Τϡ���Ĥ��ƴ������ʤ��褦����

�������ˡ��֤��⤫��Ǥ�����

�߰��ء�

��̺��ݤ��ߡ��ơ���������餷�ơ��դ�����Ƥ��ޤ��ޤ�����

���Τ������⤷��ޤ���

��̿�ϤΥꥺ��ȡ�����Υꥺ�ब��äƤ��ʤ��ΤǤ���

�ɤ����ȤǤ��͡�

| ��������ˤʤ�ޤ���������20�١�25�٤����꤬����ʪ�ˤ⤤���ΤǤ��礦�� ����ư�����Ϥ�ޤ������Ǥ⡡���֥�ॷ�Ϥޤ��ǡ��ۥäȤ��Ƥ��ޤ��� |

| ���ȥ��٥����Фμ¤����դ��Ƥ��ޤ������뤫�ä��Τǡ��դ⤷�ä��ꤷ�Ƥ��ޤ�����ǯ���Ϥ��Τ��ᤤ�褦�Ǥ����ʺ�ǯ��10�������Ǥ����� |

| ������̿�⡡�����Ǥ��� ��ʪ�μ�ϡ��¤��ԻĤǤ���̿�Υ��ץ���Ǥ����Ȥ����ޤǡ�̿���ư����������ۤ���̿�������륫�ץ���Ǥ������ߤơ��ʹ֤ϡ��ߥ����ͤ����ΤǤ��礦���� |

| �饤�֥����ȡ�������Ǥ��� ��̺��ݤǡ��������ݥ�פ�Ȥäơ������ή�����Ȥǡ���ʪ���ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ������Ǥ��� ���䤫�����Ǥ��� |

|  |

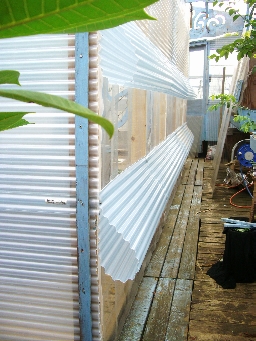

������2�Ĥ˶��ڤäơ���¦�ˤϡ����祦�Ǥ�ϥ��Ǥ������褦�ˤ������ڡ�������ޤ�������ʴ�Ǥ��롡���ڡ����Ǥ���

�⤦��ĤΥ��ڡ����ϡ��ߡ����������뤿��ˡ��ݥꥫ�����Ĥ�ĥ��ޤ�����

�������ߤλѡ��������뤯�ʤä��Ȥ��λѤǤ���

|  |

���ĤΡ����Υӥ����ơ���ǽŤͤơ�α��Ƥ����С�Ⱦʬ�ۤɤη�֤��Ǥ��ޤ����ߤ��դ�����Ʊ�����̤����ꡡ���ιߤ���ߤ��ɤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���

�����λ��⡡���η�֤������Ƥ�����������������ʤ��Ǥ��फ�⤷��ޤ���

����ǡ����٤�Ǥ����ʤ��ۥäȤ�����ʬ�Ǥ���

| ��ˡ��ȥ����饷�μ������Τϡ�8��20�������Ǥ����� ���θ塡�ȥ����饷�ϡ��ɤ�ɤ��礭���ʤäơ��������¤��֤��ʤäƤ��ޤ����� ��ǯ��2���ܤμ��ϤǤ����ʥ��å��å��ˡ����줷���¤�Ǥ��� 3���ܤμ��Ϥ���Ƭ��褮��ޤ����������������ڤ��ᤷ�Ƥ�����������3���ܤμ��Ϥϡ�¿���ʤ�ΤǤϡ������������ڤ��ᤷ�褦�� |

| �פ��ä��ꡡû�����ڤ��ᤷ�ޤ����� �ڤ���Ȥ������ޤ������ȡ��ʤäƤ��ޤ���������ʤˡ��դäѤ��ФäƤ����顡�������ˤʤäƤ��ޤ������������ڤ��ᤷ�ϡ��褫�ä��Τ��ȡ�Ǽ����ȤǤ����� �Ȥ������������ˡ������ճ��ȡ��¤��դ��Ƥ��뤾�� |

| �ࡼ���� ����ʤˤ������¤��դ��Ƥ��ޤ����� �ڤ��ᤷ�Υ����ߥϡ����μ��ͻ��ˡ���äƤ���Ф褫�ä��ΤǤϤʤ����� ���ˤ��٤����Ȥʤ��ǡ������ʤ��ۤ����������Ȥ��äƤ��ޤä��ΤǤϡ��ȡ�����ä�ȿ�ʤǤ��� |

|  |

�ǿͤˡ���Ƥ��Ƥ��롡��ʪ�ϡ�����Ǥ��͡����ߤ�ޤ����������֤��ȥ����饷��������������ϤǤ���褦�����ݤߤ뤳�Ȥǡ�����٥�

���ʤߤˡ��Ĥ��ȥ����饷�ϡ����٤Ƥߤ�ȡ������ȥ��Τ褦�Ǥ������������ʤ��Τǡ����������������Ȥˤ��Ƥ��ޤ���

| �ɺ��������ȥ��٥��������������ޤ����� |

| ���ûҤ��ФƤ��ơ���äƤ��ޤ��� ���������ʡ����������ûҤǤ��� |

| ���ˤ�ޤ��ơ�������̿�����С����塼�Ȥ��ФƤ��Ƥ��ޤ��� ����ǡ��ߤ�ۤ��С���ǯ�ϡ������Ĥ��β֤�餫���Ƥ���뤫�⤷��ޤ��� |

| �Ƥ��顡���ء��������ˤʤ���ڤ�����С������Ǥʤ���Τ⤤�ޤ��� ���ۤθ�����Ӥ������Ӥ�����������ϡ��������ʤ��ʤ����Ǥ��� |

| �Ǥ⡡���Ϥϡ�����ۤɡ�����Ƥ��ޤ��� ���뷿�������ή���ϡ����ޤ����äƤ���褦�Ǥ��� 1�٤ˡ�6�ܤΥ����餬�Τ�ޤ����������Ǥ��� �礭���Τϡ����ݤäݤ����⡣ |

| ���ϡ�Ĺ�����Ӥơ��������ޤ���ã�����Τ⡡����ޤ��� 1��å����Υڥåȥܥȥ�ǡ���������¤���Ƥ���Τǡ��������礭����Ĺ�Ϥ��ޤ��� ���Ĺ���⡡����ۤ�Ĺ���ʤ��������Ǥ��� ���ˤϡ�ή������ǡ��ɷ��Ϳ������ʬ�ȡ����Ǥ����Ĥⶡ��Ǥ���Τǡ������ʤΤ��⤷��ޤ��� |