��

��

�������Ǥ����⤦�����ޤǤ��⡡����ޤ���

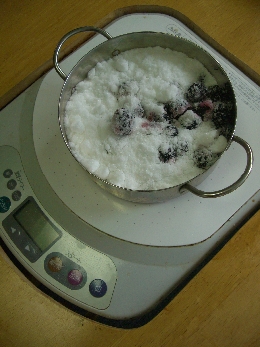

���֥�ڥåȥܥȥ�������

����Τ���֤ʤ��Ǥ���ȡ��פ�����ǡ���ǯ�ϡ�����ˤ����Ƥߤ��ΤǤ��������������ۻ���Ū�椷�ޤ��������ߥ�Υޥ����˥��塼�֤Τʤ��ˡ������������ǡ������ߤ�Ƥ��ޤ��ޤ���

�������������ϡ���������ǤϤʤ��Ǥ��礦����äȤ���Ϥ��Ǥ�����ʬ��ޤ���

�����μ���ʤ�����äƤߤʤ���ʬ����ʤ��ȡ���äƤ����Ǥ�������Ψ�Ϥ褯����ޤ���ǯ�Ȥ������������Τǡ���ʪ�Ϥ��ε���Ǥ�������ư���ʤ�����Ǥ���

��ǯ�Υ������������ꡢ���å����ˡ��ʤɤʤɡ����ԤǤ�����

���ߤ˸����ơ��������ʤ���ȡ��������Ǥ��ޤ���

��

��

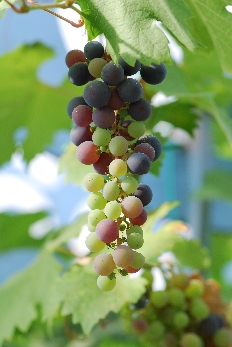

��̺��ݤˤ���������Ǥ�����������λ�ξ��֤ˤʤäƤ��ޤ������դ�Ϥ�����ơ��ɤ��������ȿ��ۤǤ�����

�֤�餤�ơ����Τ����Ρ����Ĥˡ��¤��դ��Ϥ�ޤ��������̤ʤ顡��ä��礭���ܤμ¤ˤʤäƤ���Ϥ��Ǥ��������֤�Ǥ���

�̼¤ο�̺��ݤˤϡ����������и���ɬ�פǤ��͡�

�����ѥ饬����������ʷ��Ƥ���Τ����Τ�ˤϡ����κ����������äƤ��ơ��������Ĥ��Ƥ��飳�����ФäƤ���Ǥ������ʱ��μ̿��ϡ�����줫�������Ĥ��Ƥ���Ȥ����Τ�ΤǤ���

Ĵ�٤Ƥߤơ��ä������դäѤΤ褦�˸�����Τϡ��Ԥ������Ǥ��������ѥ饬���ϡ��դäѤ�ΤƤ��Τ����դäѤʤ�̵�̤����ʤ��Ƥ⤤�����դäѤϡ������륢���ѥ饬������ü���դ��Ƥ������Ҥ�����β̤Ƥʤ�������Ǥ���

ʿ��Ū�ʡ�����Ū���դäѤϡ����ۤȿ�ľ�˸�����ä��������Υ��ͥ륮�������¿�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������������٤������С���Ψ������Ƥ��ޤ��ޤ��������ʿ�̤����顡�����륨�ͥ륮���Υԡ���������٤��礭���ʤ�ޤ������������ΤȤ����դäѤγ��٤ϤǤ������ʬ�������Ƥ���ΤǤ��礦��

�������٤ơ��٤������Τ�Τʤ顡���ۤ��ФƤ���֡����۹��٤����㤷�����Ȥ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ�������ˡ��ԡ���������٤����椹�뤳�Ȥ��ʤ����ᡡ̵�̤������ʤ��ʤ�ޤ��������Ƹ��Υ��ͥ륮������������������С��ޤ�����Ф��Ф����櫓�Ǥ���

�ʲ��β����ǡ������ѥ饬�������夫�����ޤ�Ƥ�����ʪ�ʤ�С��դäѤ�ΤƤơ�����줿���Ȥϡ����ޤޤǤο�ʪ��ꡡ���������������Ǥ��뤳�ȤǤ�������ʪ�οʲ��ϡ����ޤǽ���ʤ��ä��Ϥ˽����褦���Ѳ����뤳�Ȥȡ����ޤǤ�ꥨ�������������Ǥ���褦�ˤʤ뤳�ȡ�Ʊ�����Ȥ��⤷��ޤ��ˡ��ʤΤǤ��͡�

��

��

�����äȵ��ˤʤäƤ����ΤǤ�����ƺ���äˡ��٤Ȥ٤Ȥȡ��դäѤ���̪�Τ褦�ʤ�Τ����Ƥ��ޤ�������ϡ����ޤ�����Ƥ��ޤ���

�դäѤˤϡ����줬�դ������Ӥޤ������Ƥ���褦�Ǥ�����������ǽ�Ϥ⤪���Ƥ��ޤ������������ɤ�����Ф����Τ����¤äƤ��ޤ�����

�߱������ˤʤ�С������ǡ�����ή���Ƥ�뤳�Ȥ�Ǥ���������ȡ��¤äƤ��ޤ�����

��

��

���礤�ȡ����֤��Ǥ����Τǡ����줿�դäѤ��ڤ���Ȥ��Ϥ���顡����濫�����ä������̤ˤʤ�ޤ���������Ǥ���Τ⡡�ʤ�������������줤�ˤ��ޤ�����

���Ȥʤ���������ʬ�Ǥ����褫�ä��Τ��ɤ�����ʬ��ޤ��֥ɥ���˼���դ�����������դäѤ��դ��Ƥ�����ɤ��褦�ʤΤǡ�����פ������ȡ��פäƤ��ޤ���

��ʪ�ϡ������ˡ��٤Ȥ٤Ȥȡ�̪�Τ褦�ʤ�ΤФ��Ƥ���ΤǤ��͡����Υ����������줤��ή���Ƥ���Τ��������Ǥ��������Ǥϡ���������Ǥ���

�߱����������顡��ͷ�ӡ������Ǥ��줤�ˤ��Ƥ�ꤿ���Ǥ��͡�

��

��

������ǡ��֤����狼��ס����Ĥ��ޤ���������ɴ������ʤ��Τ��ʤȡ��פ��ĤĤ⡡��ȭ�������ޤ�������٥�ˤϡ��ĥ��饵���ʡ�������������°�ȽƤ���ޤ�����

�ͥåȤǡ�Ĵ�٤Ƥߤޤ���������ɴ���Ǥ����֤����狼��פϾ���̾�ʤΤǤ��͡�Ʊ���褦�Τ����ԣ֥��ޡ������ǽФƤ���֥ܥ�����٥�פǤ����֥�å��٥�Ǥ����ʼ���ɤ��褦�Ǥ���������̾�ʤ�Ǥ��͡�

�ϰ��û��ʤΡ�̾����Ͽ���ʤ�Ǥ���ȡ�Ʊ����Τ����㤦̾���������褦�ˤʤ�ΤǤ��礦����

��

��.JPG)

ή��ǡ������ڤ�����ή���ơ��ߥ������ˤ���ߡ��ڥåȥܥȥ������ơ�����������Ҥ��ޤ������⤦��ȭ���Ͽ����Ǥ���

�ʤ�»������ʬ�Ǥ������������㤦�����Τ�ʤ��ȡ�������ľ���ƿ������ߤޤ�����

��

��

�Ƥ���ʪ��ڤ����ʤ��Τǡ�õ���ˤ����ޤ�����

����������ڡ��ϥ���ޡ�������ǡ��������ޤ�����

���Ĥ�Τ褦�ˡ�����ή�������ή���ơ��ߥ������Ǥޤ����ڥåȥܥȥ������ơ�������դ��ޤ�����

�ͥåȤǡ�Ĵ�٤�ȡ������Ǥϻ��������ѤǤϹ�˱�ڡ������Ǥ϶���𡢲���Ǥϥϥ���ޤʤɤȸƤФ�Ƥ��롣�פȽФƤ��ޤ�����

��������̾������ä���ڤΤ褦�Ǥ�����ȭ��äƤ��ޤ�������ӤΤ���ˡ���ȭ���Ͽ����ˤ��Ƥ����ޤ�����

��

��

�ס����Ǥ��͡����ۤ����Ф��ʤ��ȡ��������Ǥʤ�����ʪ�ϡ��Ƥ����Ǥ����դäѤϿ��Ӥʤ�����ʪ�ϡ��Ť��ʤ�ʤ������Ӥ䳲��������Ƥ��롣

ŷ���ޤƤ���ȡ��߱��������������������ǡ�ʬ�Ǥ���ơ���������������פ��ͻҤǤ���

�Ƥ�����ڤ����ʤ��ȡ������Ƥ��ޤ�����������⡡�Ȥ������äƸϤ�Ƥ��ޤ�����ڤ�¿���ơ��䤷���ʤäƤ��ޤ���

����ڤȤ��ƴ�ĥ�äƤ���Τ�������ɴ���Ǥ������������ۤ��ˤʤ���ΤǤ��礦����

��

��

�ڥåȥܥȥ�ǡ��֥ɥ����̺��ݤǰ�ƤƤ��ޤ�������Ρ����֥����ˤʤ�ʤ���Τ��ȡ��¸���Ǥ���

������ۤɷФ��ޤ���������ʪ�ϡ��ʤ�Ǥ���ʤˡ��٥ȥ٥ȤʤΡ�������Ρ��դäѤ����Ǥʤ������դˤ⡡�٥ȥ٥Ȥ�ޤ����餷�Ƥ��ޤ���

�����������Ƥ����ʤ��ȡ������ʤ��ΤǤ��������Ƥ����Ƥ��ޤ����ۤ���䡡�ӥ����ʤɤ��դ�������Ƥ��ޤ�������ˡ����Ӥޤ������Ƥ��ޤ��������줿�饷����ή���Ƥ�����ȻפäƤ��Ƥ⡡�����������ޤ�Ǥ���

��ʪ�ϡ����Ȥ����������ǡ����äƤ�館��Τ�����������Ƥ���ΤǤ��礦��������������������Ǥϡ����Ϥդ�ޤ���

������դäѤ����٥ȥ٥ȤǤ褴�졡���ӤƤ����Τǡ��������դäѤ����ФƤ��ޤ�����

�������Ǥ��͡��ɤ�ʾ��֤ˤʤäƤ⡡�����뤳�Ȥ�������̿�ꡡ�ʤ�Ǥ��͡�

��

��

���ѤΡ��ۥ������Ǥ���

��ǯ��ȭ�����ˤ��ޤ������ߤˤϸϤ�ơ����ᤫ�Ȼפ����䡡��, ��֤�����ǯ��¤��դ��ޤ�����

����äȻ��äѤ����ȥޥȤΤ褦��̣�Ǥ����������դ��Ƥ��롡���ǰ�ƤƤߤޤ�����

�������Ϥ�ơ������Ѥ��ȡ����٤����Ǥ������٤������Ƥ���륻���դ��Ǥ���

���Υۥ��������������빽��˶�����Ǥ����������Ȥߴ����ǡ������ʤɡ��ޤ������ʪ�ˡ��������������դ��С���������ʤ��ʤ뤫�⤷��ޤ���͡�

��

��

�����������ۤɤΡ��֥�å��٥�����ϤǤ��ޤ��������ΤȤ����α��ǡ��Ϥ����¤����ӤƤ��ޤ��Τǡ��������뤳�Ȥˤ��ޤ�����

�����ͥåȤǡ������κ�������ٶ�����ʪ�����������������γ�礬��졣

������������������ޤ֤��ơ������֡ʣ�����Ⱦ���֤��Ƥ��顡�ż��ҡ������Dz�Ǯ�����ΤȤ������Фˤ������夬���ʤ��ʤ뤳�Ȥ���¿���Τǡ��Ϥ��ᤫ�顡�����ޡ��դ��Υҡ������ˤ��ޤ�����

��

��

���ơ������֡����θ塢�������ʬ����ơ���ʬ�����Ф�����ˡ�����Ϥ����ơ��Ȥ��Фǣ����֤ۤɡ���Ǯ���������Ƥ��ʤ��Τǡ����֤��⤤�Ƥ��ޤ���

�����ˤʤ�ޤ��������ޤ������輫����

��ǯ�ϡ��Ͽ����ǥ��顼�ԡ��ޥ���Ƥߤޤ�����

�����֤˿��դ��ޤ������ޤ��Ĥ��Τϡ��ܤ��餤�礭���ʤäƤ��ޤ���

��̺��ݤΥԡ��ޥ�ϡ���꤯���ޤ������礭����ȡ��Ͽ���������

�����Τ��ʡ��ȡ�����äȻ�ǰ�Ǥ���

Ŵ�����ʤ��äƤ�����

�ʹ��Ĥ����Ĥˡ����ߡ�

�ʤ�ȡ������������桡�Ͼ�˽ФƤ����Τ���

�������Ф��ǡ���ä���ȡ����ʤ�夬�ä���

��

��

��

��

�ɥ����ơ����ʤ�ߤ�Ϥ�� ���λ�

���路�ʤ�������Ω�ä���

���á��ޤ������Τ���

���ߤ����Ԥ���ˡ��ſ��줬���� ĺ��˹�����Τ������ᤤ����

���饹���ȤӤ��Ȥ��Ȥ��ơ�����Ҥ�������

���⡡���������֤���

�礭���������֤���ˡ����ӹ���ǹԤä���

�Ȥ�Ҥ뤬�����ơ����饹������ǹԤ��ޤ�����

��

��

�Ϥ줿����֤ϡ���¦�Ρ������̤����ʤ���ΤǤ��������礷���̿���ʬ����褦�ˡ�����κ��Ϥ��뤱�ɡ�����Ĺ���䡡�٤����ο��ϡ����ʤ��ä��Ȥ��⤤�ޤ�����

��

��

�ߥ��������δ֤˵ͤ����ǡ�����ӤǤ���ߡ��ۤɤ��ʤ��褦�ˡ��Ҥ�Ƿ�廊�����֤Ǥ������Ϥ줿��Τκ��ϡ������־�������ΤǤ�����

��

��

��̺��ݤˤ����Τ�������ν�ᡡ�ޤ��ޤ�����������³���Τǡ��ҤȤޤ������ο���ޤʤ������������ˡ�����Ƥ����ޤ��������˸����롡�ޤ�ݤ�«�ͤ��Τϡ��֥ɥ��Ǥ���

���Ȥ����ʤäƤ��顡���ΤȤ����ˡ������ޤ�����

��̺��ݤǼ��Ԥ���Τϡ�������̤�¿���ơ�������������פ��ơ��롡����������ۤ����Ȥ��Ǥ��ʤ����Ȥ����֤θ����������ȻפäƤ��ޤ���

������������ϡ���Ȥ�ȡ������̤�Ĺ���������ơ��٤������������ʤ��ä��Τ����������⤷��ʤ��ȡ��ͤ��Ƥ��ޤ���

���줫��¤�Ȥ�ˤϡ�Ʊ�������˲֤�餫���롡�㤦����Υ���֤ޤ����������뤫�����ۤǤ����Ǥ⺣�ϡ��Ĥä�����֤�����̺��ݤǰ�ĤΤ��ɤ�����ǧ����Τ��褫�⤷��ޤ���

��������Ǥϡ��Ͽ����ȿ�̺��ݤΣ��Ĥ���ˡ�ǰ�ƤƤ��ޤ�������������Ӹ�Ƥ����ʳ����Ǥ����������̺��ݤˤ������ȹͤ��ޤ�����

�ޤ������ڤǡ����ܤ��餤���ݤǤ��뤫���Ͽ����Ǥϡ���������Ǥ��ʤ��Τǿ�̺��ݤ��ڤ��ؤ��Ƥߤޤ�������ǯ�Σ����ᤴ�������ޤ��Ͽ������ä�����֣��ܤե�åȥܡ��ɤ�ĥ���դ�����̺��ݤˤ��Ƥߤޤ�����

��

��

����ϡ���Ĵ�Ǥ���������������顡�������ʤ��ʤꡡ�Ĥ��ˡ��Ϥ�Ƥ��ޤ��ޤ������⤦���ܤϡ������������Ƥ��ޤ���

���Ȥ���ʤ��ơ��Ϥ줿�ΤǤϤʤ��ȡ��פ��ޤ�������õ���ʤ��Ȥ����ʤ��ȻפäƤ��ޤ���

��

��

���������ۤǤ������äȤ�Ȥ��롡�߱������������߱���������ΤǤ��礦����

�֥롼�٥�������������ʤäƤ��ޤ���γ��İ�Ĥ����֤ˡ����դ��Ƥ��ޤ���

�ޥåȤʱ�ä��Ρ����줤��ȩ�Ǥ���¿���ζ����ˡ���ä����礦�Τ��⤷��ޤ���͡�

��

��

����ͥåȤ����Τ�ʤ�����ڱ��̼���ϡ�����������ˤϡ�ŷ��Ǥ���

ŷŨ�����ʤ���ʿ�¤������Ȥʤꡡ��֤�ɤ�ɤ�դ䤹���Ȥ��Ǥ��ޤ���

���֥�ॷ�ʤɤϡ��ɤ��褦������ޤ������������Ԥ����ޤ������Ҷ��Ǥ��롡�դξ�Υ��֥�ॷ���༣����������㡡�Ҽ��������������Ƥ��롡�Ƥ����äơ���ͤ��褦�ȡ�Ͷ���������֤��ޤ�����

����ʪ�ϡ�����ʬ���ơ�̵�̤��襤���Ƥ���褦�Ǥ���Ͷ�������֤��⤵����ǡ����ä�������㤤�ޤ��������ǡ��緿��Ͷ������Ƴ�����ޤ�����

�緿�Τ�Τϡ��������ΰ��֤ˤ��ơ��緿�β����ͤ��Ƥ��ޤ���

��ǯ�ϡ���ǯ��ꡡ������ﳲ�����äƤ���ȴ����Ƥ��ޤ������֥�ॷ�⡡�Ƥ����ä�Ͷ��������ˤ��Ƥߤ��ΤǤ��������̤ϥ��ޥ��������֥�ॷ�Ϥ������Ǥ��͡���

��

��

�ߤ��ơ�������Τ�¿���ʤ뤳�Ȥ�и����ޤ����������ǡ����ꤷ�ޤ�����

�ΤƤƤ����⤫�����⤢�ꡡ�֥�å��٥

�����ˡ����̤��Ǥޤ�������������μ¤��ڤ���Ȥ����Τǡ����ܤ������錄��褦�ˤʤ�ޤ������ۤ������ꡡ�褯���դ��ޤ���������ॷ�⾯�ʤ��ʤ�ޤ�����

�ĥ֥ĥ֤ξ������¤����פä�����礭���ʤꡡ�Ĥ䤬�ФƤ��ơ����餫���ʤꡡ��˼��ȡ��ݤä��Ȥ�����褦�ˤʤ�ȡ����Ť������٤����Ǥ���

ɬ�פʻ��ˡ�ɬ�פʤȤ����ˡ�ɬ�פʱ��ܤ�夬���Ԥ��錄��С������餷���̼¤�����ޤ���������ϡ����㥹�ȡ��������ࡡ�ʤ�Ǥ��͡�

��

��

�����椴����1�ܤ����ڤ���äƤ��ޤ��������ȤʤäƤϣ��ܤȤ����Τ�������ä��ΤǤ���

�ɤ����Ƥ⡡���λҤ��ߤ������ɡ������βȷϤ��˷Ϥ�����Ȥ����Τϡ��ʹּҲ�ˤ⤢�롣��������Υ��å����ˤ⡡�˷ϼ�Τ褦�Ǥ���

�Ϥ���ˡ���֤��餭�ޤ�������Ϥ��Τޤޡ��礭���ʤ��Τȡ��פäƤ����ΤǤ��������������ȥǡ��Ȥ����ʤ��ȡ��礭���ʤ�ʤ��Ȥ����Ȥϡ�����Τ뤳�Ȥˤʤ�ΤǤ��������λ�֤μ¤ϸϤ�Ƥ��ޤ��ޤ�����

������衡�����������ʤ��Τ������줤�ʡ�������ͺ�֤��餭³���Ƥ��ޤ�����ʤ����Ȥ����Τϡ������������Ȥ����ΤǤ��礦������֤��Ԥ��Ǥ���Ƥ���ΤǤ�����ī�⡡ͺ�֤��餳���Ȥ��Ƥ��ޤ���

��

��

����ڤ�̼����Ƥ�Ȥ������Ȥϡ��ɤ�ʤ��ȡ��פ�ʹ���줿���Ȥ�����ޤ���

�֤��褯���뤳�ȤǤϤʤ��Ǥ����͡ס����ֻ���

�㤨�С��֥�å��٥���դΤ��ȤǤ���

����դ����̤��ֻ����Ƥ��ޤ����������դϡ������Ƥ��ơ�ʿ�ʤΤǤ���

���Τʤ�Ǥ��礦�����ΤʤΤ��狼��ʤ��ΤǤ���

�ۤ��μ��ڤ���Ӥ��ꤷ�ޤ�����ʬ�ʤ�˹ͤ��ޤ�������ʤ��Ȥ�ͤ��ʤ��顡��ڤ�̼��褯����褦�ˤ��Ƥ��ޤ���

��

��

�狼�鼬�������ȥޥȤ����ڤǤ����¤ϡ��������٤�Ƥ��Ƥ����ΤǤ���Ʊ�����˼������Τˡ��ʤ��ʤ��礭���ʤ餺�ˤ��ޤ���������(�̿����ˤϤ⤦Ω�ɤˡ��֤��¤�Ĥ������Ĥ����ϤǤ��Ƥ����ΤǤ���

�Ȥ������������ɤ������Τ�������˲������ʤ��ä��ȥޥȤ���5�ܡ���äȡ���äƤ��ޤ������������åפ���ǡ�5�ܤΥȥޥȤ����ڤ�����������ˤʤäƤ��ޤ�����

��

��

�����ǡ����줾�졡���������Ƥ����ޤ�����4�ܤϡ���̺��ݡ����֤��Ӥϡ��Ͽ����ˤ��ޤ�����

��ǯ�⡢�٤줿��ڤ�����������ǡ����������ä����Ȥ����ä������λ����٤�Ƥ��������Ω�Ĥ��Ȥ�����ȡ��ͤ���褦�ˤʤ�ޤ�������

�ᤤ���餤���Ȥ������Ȥϡ��ʤ����ߤ�ʰ����ȡ�������ư�ʤɤǡ����Ƥˤ���ˤʤäƤ��ޤ����Ȥˤʤ롣���٤�ˤ��Ƥ⡢���������椹��Τ��ɤ��ʤ��������ΤȤ��ơ�������ӤƤ����ˤϡ��ᤤ��ġ��٤���Ĥ������ʤ��Ȥ����ʤ��Τ���

��

��

��ǯ�ϡ��֥�å��٥����˭��Ǥ�����������ޤ���������Ǥ⡡�꤬�ǤƤ��ơ��դ�ŤʤäƤ��ޤ�����

�帯�꤬���ʤ��ȡ������餤�ˤʤ�ȡ��ؤ��äƤ��ޤ��ΤǤ�������ϡ��ץ�����礭�����Ф��ơ����Ф��������դ��̤�¿�����ʤΤǤ��礦��

�ޤ��¤���äݤ��ʤ��Τ⤢��ޤ����������������ܡ��夬�Ϥ��ʤ�����Ǥ��礦����

�¤������դ����ޤޡ��������Ƥ��顡����Ⱦü�ˤʤäƤ��ޤ������������Ԥ��ʤ������ˡ����ꤹ�뤳�Ȥˤ��ޤ�����

���ꤷ�ޤ����������ܤۤɤ��դäѤ�ޤ���Ȥ��ޤ����������֤��ä��ꤷ�ޤ������¤�¿������Τǡ��ߤ�������Ȥ��ޤ�����

��ʪ�ϡ����Υץ�����礭�����狼��ʤ����ɤ�ɤӤ��礭���ʤäơ�����ʻ��ϡ��Ϥ��Ф����Ȥ����������Ǥ����Ϥ�����ˡ��¤٤��ꡡ�դäѤ�Ԥ٤��ꡡ���ûҤ�٤�Ǥ��礦����������̿�Ϥ�����ˤ��Ƥ�����Τϡ�����ʤΤ��⤷��ޤ���

��

��

��������μ̿��Ǥ��������֥��å��ꤷ�ޤ�������äѤꡡ���ۤθ�������Ǥ������̤���褯�ʤ�ޤ��������ʤ���������ॷ�⡡���ʤ��ʤä��褦�Ǥ���

���ä������Τ��ȤǤ������¤��礭�����Ť��ʤä��褦�ʵ������ޤ���

�֥ɥ������դ��Ϥ���ޤ�����

����ȡ���γ�Ťġ������դ��Ƥ����ޤ���

�֥�å��٥�⡡��Ϥꡡ��γ�Ťġ��Ѳ����Ƥ��ޤ�����

���Ƥ��Ѥ��ʤ�ơ��ʤ��ΤǤ���

��

��

�饺�٥��֥�å��٥�������������äơ��ڤ��ߤǤ���

��ǯ����������ʤ������Ǥ����ΤǤ����դη������줤�ʤޤޤǡ����������ϤǤ�����������եա�������ʬ�Ǥ����ΤǤ���

�����ϡ��ۤ�Ȥˡ��٤ޤ��Ƥ���ޤ�����ॷ�Ǥ������Ť����Τϡ��֥�å��٥�٤����������������������ΤǤ��������Ĥν����Ǥ���

��

��

����������ǡ����礦�ɰ��ˤʤä������礤�����ʹ���Ƥߤ��ΤǤ����ɤ줬�������ؤǤ����ơ֤��졩�ס��֥���ס��������㤤���ޤ�������2980�ߡ˻��Ѥˤ�ǯ�����¤�����ޤ���10�аʾ�Ǥ������礤�������ѤǤ����Ĥ��Ǥ�����ư��Ϣ�ͤ��Ǥ��뤹�����Ρ�

���������ʿ�¤��뤿�ᡡ��®���Х��á��Х��á����Ρ�����ॷ����ĤˤʤäƤ��ޤ������衼����ä�����

�॥������������ॷ�ν�������������

����Ǹ�������γ����к��ϡ���������ơʥۡ����ǿ����ˡ��ߥ���ư����ȡ������ֶ�������ޤ�����

�����༣�ϡ�����Ǥ��ޤ�����������ǽ���������Ƥ���뤫�餫���빽�Ϥޤ�ޤ�����

����ν���ꤴ�����ŲƤβ֤��������ˤʤ�ޤ�����

����ʤˤ�������¤��դ����顡�ɤ����褦��

�Ųơ���˭����å�����

�¤˾��ʤʲ֡�

���ϤΥ�����դˤʤ�Τ�ʬ����ޤ���

���٤Ƥβ֤˼¤ϤĤ���

�դ����¤Ϥ��٤�����ޤ�����

�����ǡ��帯��μ�֤��ˤ���ǡ��ޤ���Ȥ��ޤ�����

���������ʤ��ä��ΤǤ��礦����

�¤��դ��Ϥ����������ʤΤ��⤷��ޤ���ȿ�ʡ�

�����Ȥ����Τϡ��¤��ɤ��Ǥ��Ƥ��ޤ��͡�

�Ť��̼¤���館��ۤ�(�䤬����Ĺ���Ƥ��ʤ��Ȥ������ȤʤΤǤ��͡�

��

��

���츩��Ļ���Ԥȥĥ����ĻԤϻ����Իԡ���������ǯ���ĥ����ĻԤ��������ब���줿�����������֡�������礬�桹��ޤ��Ƥ��줿������¤���ȹ�Ϣ���ι������Ĺ�����Ϥ��줿����

�ݳ���Ĺ�����ץ����������ȡ��������ब���ܤ����äƤ��ޤ�����

��

��

��

��

�ݰʳ������٤Ƹ���Ĵã�������Ǥ��������������ʼ��ڤ��Ф�õ�����Ȥ����Ѥ��ä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

ʸ���Ϻǹ��͢�л��ȡ���������⡡���ܤθؤ�٤�͢�л��Ȥ��ȻפäƤ��ޤ���

�����������ϡ����ڤ��ޤ�礦���Ϥ������Ф�����ǰ�ʤ��顡������¤��줿���������¿���ϡ�Ĺ�����֤���ǡ��Ѽ������ꡢ���ΤƤ��Ƥ��ޤ������������ݤ�³�����ʤ����꤬���ä��褦�Ǥ���

��������������ϡ����ƥʥ����ȿ���ͤ����餫���ꡡ��������Ĺ�������Ϥˡ����������ݤƤ�褦�ˤ����Ȥ������ȤǤ�����

�ɥ��Ĥ����ڤ�ͤ��Ф�������������п����ۤɡ��ɥ��Ĥ˺������פ��ʤ뤷��Ĺ����������Τˤʤ�ΤǤ��礦���������Ϥ���������̣�ǡ����ޤǤˤʤ������餷��������褦�Ǥ������Υɥ��Ĥλ�ߤ��������뤳�Ȥ���ޤ���

��

��

������������ζ�ˡ�����ɥ��Ĥμ¸�Ū�ʡ���������ޤ�����

�������ܡ��ɤ�Ȥä���ƤǤ����ޤ������ƥ�쥹�ι��Ĥ�Ȥä��Ӥ⤢��ޤ������������ܡ��ɤ��ܹ������Ҥӳ�줷�Ƥ��ޤ�����

������ŵ�⡡���ƥʥ�����Ǥ��͡��ͤ��������ʤ����ϡ��������äƤ����ޤ��͡�